本报讯(记者 姚赞原 通讯员 李偲毓 )一年一度的“五一”国际劳动节到来,广州艺术博物院作为国家重点美术馆,拥有丰富的历代艺术品和名人艺术馆资源,是全国唯一的集美术和音乐名人专馆为一体的大型综合性艺术类博物馆。五一期间,该院打造了多元的线上直播活动畅聊艺术,如云看展画速写、探秘不为人知的裱画室,为广大提供一个集视、听、玩于一体的体验项目。让喜爱艺术的观众足不出户,安全便捷享服务。

为抗“疫”逆行者“云”速写

五一劳动节,在画家眼中的劳动者是怎样的形象?以人物画享誉全国的杨之光,被评论界认为是一位“与时代同行”的艺术大家。来自不同民族、不同行业、职业的平凡劳动者们,被杨之光生动传神之笔还原得各具气质、性格、精神。

杨红女士介绍杨之光作品

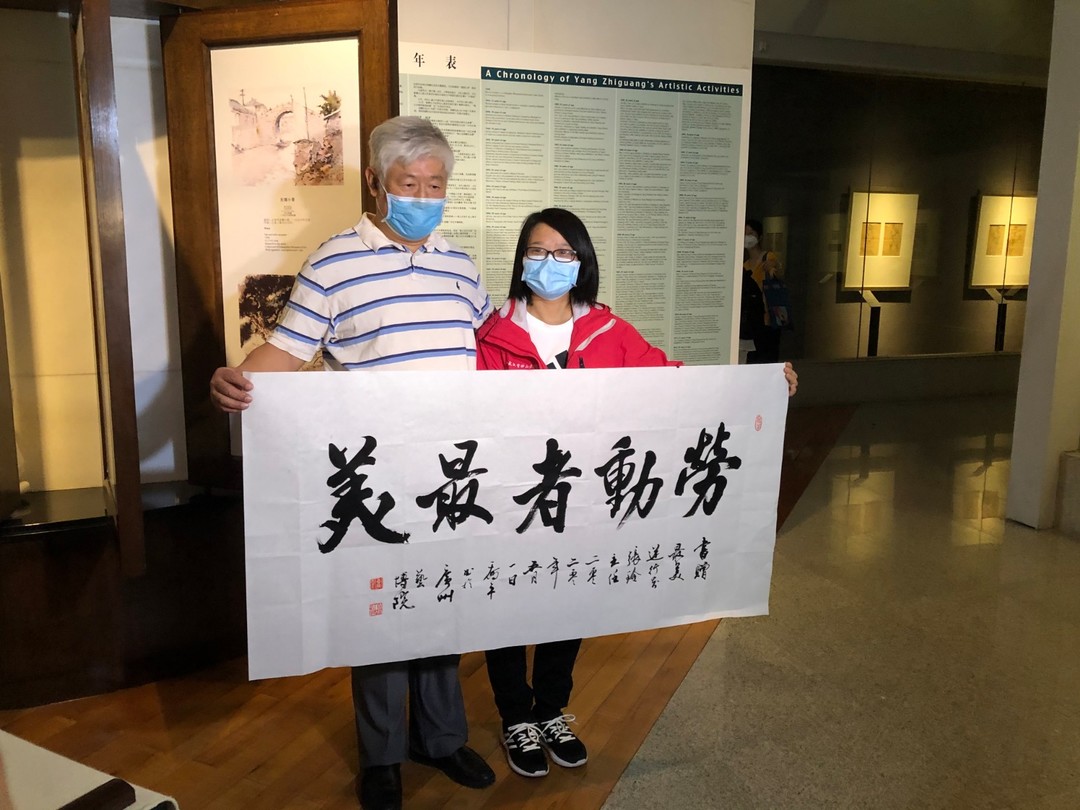

5月1日上午10时,广州艺术博物院联合杨之光美术特举办致敬最美劳动者——为抗“疫”逆行者速写专题活动,邀请杨之光先生的女儿杨红女士坐客广州艺术博物院直播间,通过《借鉴古洋寻我法——广州艺术博物院藏杨之光画稿展》中的作品《工地卫生员》,了解杨之光笔下的最美劳动者的形象。同时邀请广州美术学院张弘教授等艺术创作者和线上参与观众,共同为最美抗“疫”逆行者张玲主任(广州医科大学金域医学集团广州金域医学检验中心技术总监、免疫学科主任、广州中医药大学金沙洲医院检验科主任、金域驻雷神山医院检验科领队)作现场速写,致敬最可敬的劳动者。在抗疫一线的工作过的张玲主任在活动现场与大家讲述了工作环境,并分享了其在一线的工作经验!

开展此次专题活动,期待这些富有时代印记作品,引发我们对新时代中平凡而又真诚的劳动者们、新时代最可爱的医护人员以及带着汗水和尘土的画家的敬仰和思考。

神秘的书画装裱,探访百年传承

书画装裱与修复行业起源于中国, 始于南北朝时期。隋朝进一步确立了明确的官裱制度,规范了书画装裱与修复行业。唐朝首次设立专门的装裱机构,并赐装裱师以官爵。北宋时期设立宫廷画院, 装裱师以待诏入朝,因此宋朝出现了著名的“龙鳞装”“宣和装”“横批”等装裱形式, 标志着中国书画装裱技术正式走向成熟。明代出现的《装潢志》一书,详细记录了书画装裱与修复过程中涉及到的各个技术流程,体现了明代社会已经非常重视装裱与修复技术。

俗话说:三分画,七分裱,足以说明装裱在书画艺术中的重要作用。傅抱石先生曾在《裱画难》一文中说道:“作为一件艺术品,除了画面的艺术水平决定画家而外,装裱是最重要的一关。”书画装裱是中国书画艺术的一部分,也是中国画特殊的展示方式。

中国书画装裱艺术是我国古代宝贵的艺术文化遗产之一, 也是我国非物质文化遗产的重要组成部分。装裱书画,简称裱画, 也称装潢、装池、裱背等,主要指以各种纸、绢、绫、锦对作品进行美化、装饰、保护的一种手工技艺。5月2日上午10时,该院通过网络直播的方式,带领观众走进神秘的广州艺术博物院书画装裱室,跟随工作人员一起了解装裱的历史,探索装裱奥秘,重点展示托底、挖裱的过程。

五一新“艺”趣,广州艺术博物院直播“云”游艺术的世界,让你足不出户享受艺术。