对于文化遗产,你了解有多少?如昆曲、京剧、刺绣等皆是我国优质非物质文化遗产,而刺绣中的广绣更是代表了珠三角地区的刺绣工艺水平。

为了更好地推广民众对广绣的了解,6月13日,广州艺术博物院在我国“文化和自然遗产日”特地推出了“针尖上的画意——广绣精品与岭南绘画展”。

据了解,广绣是指以广州为中心的珠江三角洲地区的民间刺绣工艺,与潮汕地区的潮绣合称粤绣,是我国四大名绣之一。广绣历史悠久,在唐代已有高超的技艺,明清时期更成为海上丝绸之路上的主要外销产品。经过历代手工艺人的不断传承和改良,广绣成为色泽富丽、针法多变、独具岭南特色的地方绣种,不仅是岭南民间文化艺术的代表之一,也是我国民俗文化的重要组成部分。2006年,广绣被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。“针尖上的画意——广绣精品与岭南绘画展”在“文化和自然遗产日”开展,意义尤为重大。

本次展览包括两大部分,第一部分为多位广绣代表性传承人历时九年参与绣制的一批岭南绘画广绣精品,这也是此批广绣精品第一次完整的展出,向观众展示广绣精湛绝伦的针法技艺;第二部分为这批广绣精品的底稿,即广州艺术博物院收藏的岭南地区历代绘画精品,把绘画原作与绣品进行对比;此外,还将在展览中介绍广绣的历史、广绣的工艺技法等,既呈现刺绣工艺在技术方面的成就,也体现刺绣工艺在艺术方面的价值。

记者获悉,广绣在清代有过极盛时期,但随着时代变迁和社会发展,近现代的广绣行业曾几度陷入低迷。近年来,为适应不断发展的社会经济文化和人们的物质文化需求,进一步推广广绣艺术和岭南文化,广绣老字号企业——广州绣品工艺厂有限公司积极开拓广绣画稿的题材和内容,尝试将岭南地区的历代绘画作品作为广绣画稿制成刺绣品,并于2011年与广州艺术博物院初步达成合作,由广州艺术博物院授权予广州绣品工艺厂有限公司,以院藏岭南地区历代绘画精品二十余件为画稿制成广绣作品,旨在通过广绣与岭南绘画的有机结合,弘扬岭南文化和艺术。

通过此次展览,希望观众在其中可以领略刺绣工艺之精和绘画艺术之美,享受民间工艺和高雅艺术的双重视觉盛宴。

文物赏析

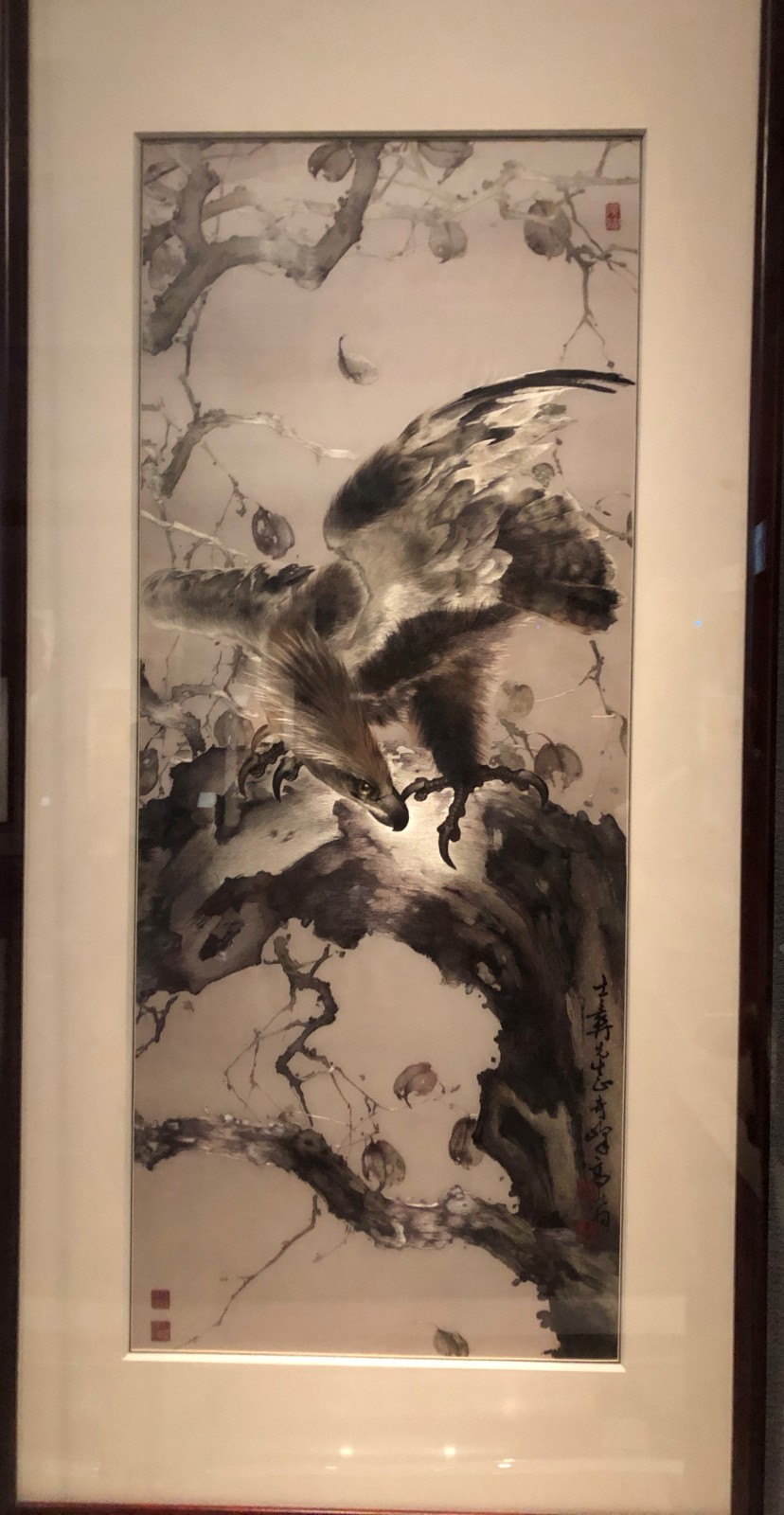

《秋鹰图》

此件绣品的原画为岭南画派创始人之一高奇峰所绘,是他最成功的画鹰之作。画中雄鹰以展开双翼的姿态屹立于苍老嶙峋的树干上.雄鹰身姿威武矫健,羽毛纤豪毕现,目光如炬,体现了画家超人的写实能力。与雄鷹羽毛的工致细膩形成对比的是树干的肌理,画家以斧劈皴层层叠加的方式表现树干粗糙苍老的结构,以涩笔勾勒表现树枝的肌理.又以撞水撞色表现星枯叶的质感,画面整体色调以褐色为主,凸显秋风萧瑟的氛围。

广绣的绒线和针法特别适合表现这件作品中的雄鹰。广绣的施绣讲究平顺匀滑,以作品中鹰翼下的羽毛为例,看似层层堆叠的羽毛,其实只是平顺的一层绒线。假若采用层层覆盖的绒线,则会造成刺绣作品局部过于厚重,从而影响作品最终的表现效果。此件绣品利用颜色的细微差异,配合针法的恰当运用,以能刚好覆盖底稿的一层丝线为手段,既营造出复杂的视觉层次效果,又不至于厚重,保持了禽类羽毛的轻盈柔软之感。雄鹰的喙、爪、眼等精细部分,以细腻的针法模拟工笔技法进行绣制,针路流畅,浑然天成。而对树干老节等粗犷部分,则巧妙运用深浅、虚实等若干对比手法,在深化背景的同时,塑造出其苍劲写意之风。

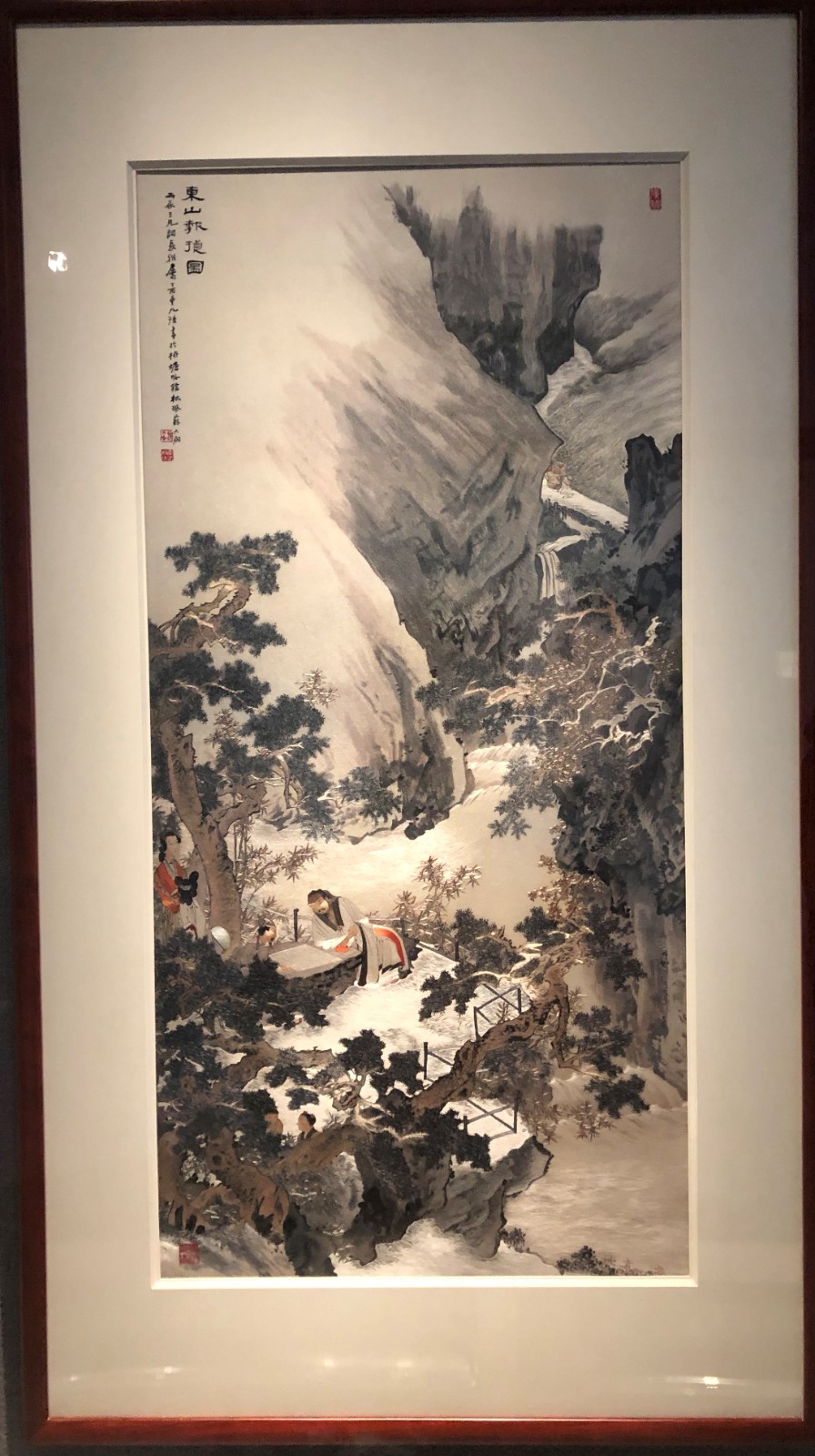

《东山报捷图》

此件绣品的原画是清代岭南地区著名画家苏六朋所作,取材于东晋历史上著名的“淝水之战”的故事。公元383年,前秦皇帝苻坚率90万大军南下入侵东晋。晋孝武帝任命谢安为大将军,与侄子谢玄一起率兵拒敌。谢安受命之后从容调度,沉着应战,最终出奇制胜,凭八万人马把苻坚的百万大军打垮。画家苏六朋在表现这个故事时,并没有描绘激烈的战斗场面,而是描绘主人公谢安运筹帷幄,安然于东山下棋等待捷报的情景。原画近景人物工致,刻划细腻山中林木繁茂,营造出林中恬静清幽的氛围。远景山石挥酒写意山间直流而下的清泉和远处山径上飞奔前来报捷的骑兵,与近景形成动静对比,点明了画中主题。

在将这件作品制作成广绣的过程中,根据画面中的不同内容,广绣艺人运用了不同的针法来表现。例如对于环境的施绣,运用不同的针法表现不同树木的形态特征,以不同颜色深浅色阶的交叠及运线粗细的有序转换,营造出树木葱茏的背景效果。人物面部的施绣一直是广绣技艺中的重点难点。此作品中,为突出谢安与其友人的主角地位,施绣时选择了转纹绣法,即根据人物面部纹路脉络的走向定下绣纹。而侍女与书童的面部施绣则选择了直纹的绣法。选用转纹或直纹施绣,突出人物主次是其一。其二是,在传统广绣中,女性的面部施绣一般会选用直纹的绣法,目的是使女性面部显得更为柔和;转纹的施绣会令面部轮廓更为立体且硬朗,相对而言更为适合男性的面部体征。根据画中人物的身份地位特征,选用适合的针法进行施绣,将人物各自的形象、神态予以个性化的区分,充分表现出广绣针法广阔的张力。