卒中减残心脑健康高峰论坛“线上+线下”同步召开

广东科技报讯(记者 刘肖勇 通讯员 李雨芯)脑卒中俗称“脑中风”,又称脑血管意外。日前,中国老年医学学会脑血管病分会第二届委员会换届选举大会暨卒中减残心脑健康高峰论坛,以“线上+线下”结合形式召开,在北京市、深圳市、苏州市设立会场,并线上同步直播。与会专家以“卒中减残 心脑健康”为主题,积极为“健康中国”建言献策。论坛现场还举行了卒中减残项目5G+医疗健康数字化公共服务平台发布仪式。首都医科大学副校长吉训明教授、深圳前海蛇口自贸区医院党委书记骆旭东在论坛现场接受本报记者专访,分享了卒中减残分级诊疗体系等内容,呼吁“关注心脑血管疾病,早预防,早发现,早治疗”。

脑卒中防治,是一道必答命题

脑卒中俗称“脑中风”,是一种急性脑血管疾病,是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致脑组织损伤的一组疾病。脑卒中具有发病率高、致残率高、死亡率高、复发率高和经济负担高的“五高”特点,是威胁我国国民健康的主要慢性非传染性疾病之一。

如何更进一步做好脑卒中的防治,是摆在“健康中国”战略面前的一道必答命题。2019年,为有效减少脑卒中发病及致残人群,中国工程院院士建议得到国家领导人批示,启动了“国家百万减残工程”。该工程旨在5年内,通过做好科普宣传、高血压防控、院内溶栓和取栓治疗新技术普及等,达到减少100万新发卒中致残的目标。2021年6月,国家卫生健康委等十部委共同制定并发布《加强脑卒中防治工作减少百万新发残疾工程综合方案》,从国家层面联合各个相关部门形成合力,加强脑卒中防治。

首都医科大学副校长吉训明介绍说,目前已推出针对医疗机构的“卒中减残项目”以及针对非医疗机构的“心脑健康促进微诊所项目”。项目以“高危筛查+健康处方+远程咨询+干预管理+教育培训”五大模块为核心,实现了全流程心脑血管疾病管理路径,更好地协助各级医疗机构标准化、规范化、流程化地对心脑血管疾病患者及高危人群进行早期发现、有效筛查、积极防控、正确干预、持续管理,打造社区基层、疾病预控机构、医疗机构共同协作、“医防结合”的慢病防控新模式。

缺血预适应技术,是关键适宜技术

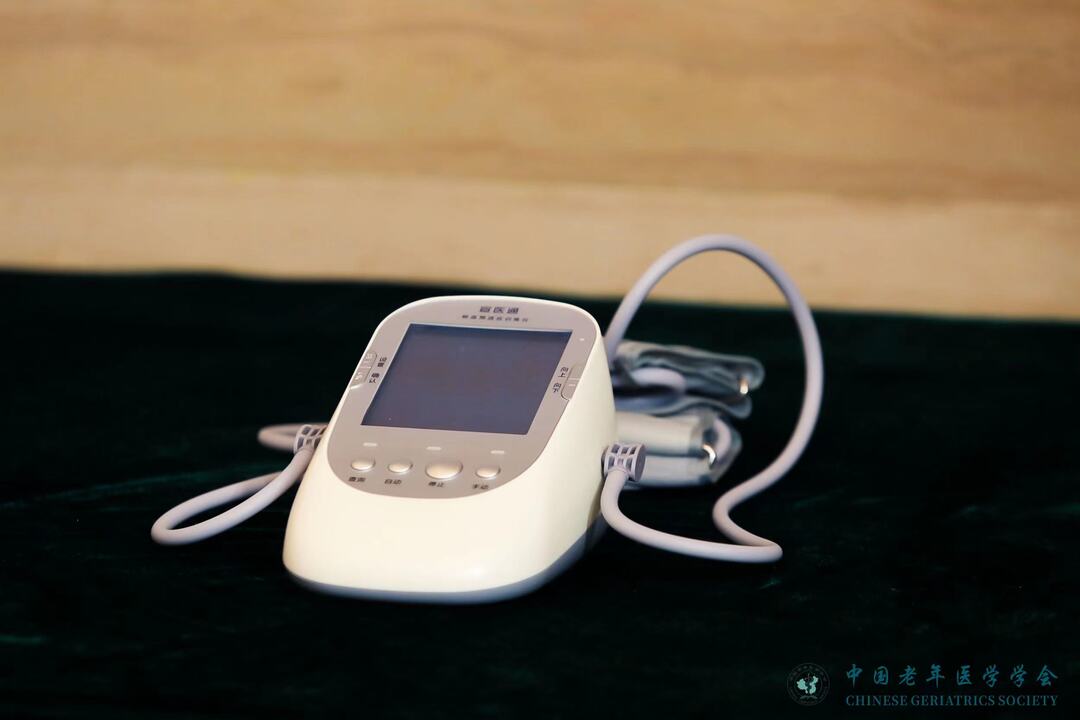

项目推进,技术先行。缺血预适应技术是卒中减残项目的关键适宜技术,专门针对心脑血管疾病患者及高危人群,集筛查、预防、治疗于一体,是心脑血管疾病辅助治疗设备及健康管理干预产品。

在2021年11月召开的2020年度国家科学技术奖励大会上,吉训明及其团队的《低氧与缺血适应防治缺血性脑卒中新技术体系的创研及推广应用》项目获颁国家科学技术进步奖二等奖。据介绍,该项目基于人体对缺血缺氧的适应本能,探索如何提高脑组织对缺血的耐受能力,取得系列创新成果:一是首次提出“低氧组织适应”学说,发现并证实低氧适应脑保护作用,阐明其抗缺血缺氧损伤机制;二是首创“肢体远隔缺血适应”新方法,证实其防治缺血性脑卒中的作用,揭示“干预外周、保护中枢”机制;三是研发双上肢远隔缺血适应专用设备,获医疗器械注册证和生产许可证,实现临床转化;四是建立双上肢远隔缺血适应防治缺血性脑卒中临床应用新策略,制订国际指南。制定《远隔缺血适应防治脑血管病》的国际指南,向全球推广远隔缺血适应技术。

针对其原理,吉训明解释说,缺血预适应技术通过间歇缺血训练,辅助提高远程器官缺血预适应能力。对肢体进行反复的、短暂的、无创伤、无危害的缺血刺激,再灌输回流,激发人体免疫系统的应急机制,产生和释放内源性保护物质(如腺苷、缓激肽、一氧化氮等),这些物质参与保护心肌和能量代谢。

而缺血预适应训练仪(宣医通)是卒中减残项目指定康复器械,是首都医科大学宣武医院60余年科研攻关的创新成果,专注于心脑血管健康,集预防、治疗、康复于一体。缺血预适应训练仪改善脑部供血,增加脑组织对缺血缺氧的耐受力,减轻缺血缺血缺氧引起的脑细胞损害及凋亡,进而降低中风风险,减轻中风症状。适度的缺血训练后,诱导心、脑、肾等重要脏器对严重缺血、缺氧(如脑梗、脑供血不足、血管狭窄或闭塞)的保护,达到心脑血管病治疗和预防的作用。

深圳蛇口医院试点,打造卒中减残项目范本

项目落地,试点先行。就在12月8日,脑重大疾病防治省部共建协同创新中心(深圳)揭牌仪式在深圳市前海蛇口自贸区医院举行。

深圳前海蛇口自贸区医院党委书记骆旭东强调,脑重大疾病防治省部共建协同创新中心(以下简称“协同创新中心”)在医院挂牌,标志着该院已经迈入了国家脑重大疾病“医防结合”的防控新模式,已成为“卒中减残体系”建设的一部分,这是一种认可,更是一个起点和平台。协同创新中心的建立也将为打造国家级心脑血管病筛查防治基地提供标准化模板。

骆旭东介绍说,自2020年成功引进了“三名工程”项目脑血管病防治创新团队以来,首都医科大学、深圳市前海蛇口自贸区医院双方在基础研究、临床转化、新项目新技术、人才培养等方面开展了深度合作。随着卒中减残相关模式和技术的落地,在脑血管病防治创新团队的助力下,该院已建成卒中减残中心,包括卒中减残门诊、卒中减残病房。

为什么选择深圳市前海蛇口自贸区医院作为“卒中减残中心”试点?吉训明表示,深圳是改革开放最前沿阵地,南山区社康基础好,蛇口自贸区有相关政策支持,在这个前沿“窗口”做试点还有利于把技术成果向国外展示,有利于国际学术合作和交流。

卒中减残心脑健康高峰论坛的与会代表此行参观了蛇口医院卒中减残病房与卒中减残分级诊疗体系建设。骆旭东详细解释了卒中减残分级诊疗体系。在相关医疗主管机构指导下,整合首都医科大学心脑血管专业医疗技术、国家远程卒中中心和互联网医疗诊治技术国家工程实验室优势资源,通过专项诊疗及双向转诊机制,在地市/省级医院重点建立卒中减残示范中心,在区/县市级医院重点建设卒中减残单元,在社区卫生服务中心和乡镇卫生院等基层医疗机构设置卒中筛查工作站,构建脑卒中三级防治体系,全程规范化管理脑卒中患者,使患者最大化获益。

科普宣教,卒中防治在于预防

卒中防治,宣教先行。“我们要记住,每个人都是自己健康的第一责任人。” 吉训明表示,脑卒中防治的关键,在预防。我国患者常常在有症状或者发病后才开始重视,而忽略了对脑卒中高危因素的早期预防筛查和基本防治常识的了解。从各个渠道对民众开展脑卒中专项科普宣教,加强民众预防意识,注重对自身危险因素的早期预防筛查,注重生活方式的改善和心脑血管健康管理,是脑卒中防治工作的关键环节。

提及脑卒中的预防筛查及科普宣教等问题,吉训明表达了自己的观点。在卒中减残项目各级合作单位设立专门的科普宣教区域和科普宣教服务模块,为入院患者及周边群众提供全面的心脑血管疾病防治科普宣教服务。例如,在这些公众场合播放通俗易懂的卒中减残动漫宣传片,就能在不经意间“潜移默化”进行科普。

又如,通过与社区、养老中心等各类场景联合开展健康义诊以及科普讲座等方式来推动心脑血管疾病防治知识的普及,实现全场景沉浸式健康科普教育。

吉训明建议,联合传统媒体与新媒体可以快速扩大覆盖面和影响力,可以考虑在电视剧中植入卒中减残科普知识。此外还可以完善机制吸引企业参与公益科普。

本文图片由活动主办方提供