“南沙科普大讲堂”是由广州市南沙区科学技术协会面向青少年家庭新创立的科学文化传播品牌。每期大讲堂邀请四位来自不同领域的演讲嘉宾,分享各自的研究成果与背后故事,通过引人入胜的语言和沉浸式的现场氛围,为观众带来一场科学、文化、艺术交融的知识盛宴。“南沙科普大讲堂”由广州市南沙区科学技术协会主办,第二期活动由大湾区科学论坛秘书处承办。

南沙科普大讲堂

第2期 | 2024年7月20日

吴瑜

中山大学中山医学院副教授

大家好,我是来自中山大学中山医学院的吴瑜,我的工作是应用“核”技术让蚊子绝育。

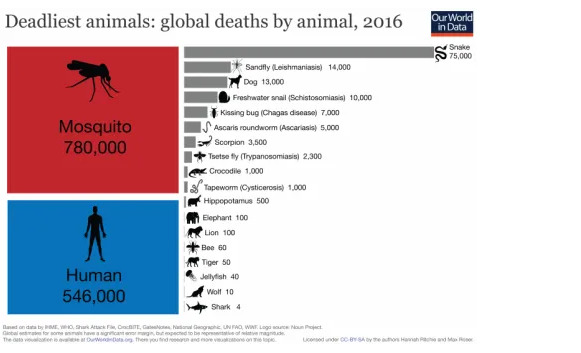

世界上最致命的动物

说起蚊子,我们都很熟悉,但你们知道,蚊子是世界上最致命的动物吗?每年因蚊子吸血传病而导致的死亡人数高达70多万,比毒蛇咬伤致死人数还要多10倍。

目前,全球已记录有三千多种蚊子,而在我国已经发现三百多种蚊子,其中最重要的疾病传播媒介是下图显示的三属蚊,伊蚊、库蚊和按蚊。它们主要传播疟疾、登革热、流行性乙型脑炎等一百多种疾病。

这三属蚊子有什么区别呢?白天活跃于公园等户外场所,叮咬我们的主要是花斑蚊,也就是伊蚊;晚上在室内叮咬我们的蚊子,主要是库蚊,或称为家蚊;按蚊则多分布于乡村,我们在城市见到的蚊种主要是伊蚊和库蚊。

疟疾由按蚊叮咬传播,全球每年有2.5亿左右患者,能引起60多万人死亡,其中大部分死亡病例都发生在非洲较贫穷落后的地区,尤其是5岁以下儿童。

中国在疟疾防控上做出了卓越贡献。中国科学家屠呦呦教授因为发现治疗疟疾的特效药青蒿素而获得了2015年诺贝尔生理学或医学奖。上个世纪六七十年代,越南战争爆发,战场上很多士兵因为感染疟疾发生了非战斗性减员。越南政府向中国求助,希望中国能够帮助研发治疗疟疾的特效药。中国政府举全国之力,组织了全国科学家协同研发治疗疟疾的特效药。最终,屠呦呦教授团队从中医药古典文献中获取灵感,从黄花蒿中提取出青蒿素,拯救了全球数亿人生命。

经过70余年的不懈努力,中国于2021年6月30日通过世卫组织消除疟疾认证,所以我国现在已经没有疟疾的本土感染病例,但仍存在输入性疟疾病例的风险。因为非洲、东南亚等国家还有疟疾流行,前往疟疾流行区旅游、工作的人员若被当地按蚊叮咬,可能会感染疟疾,回国后发病就会成为输入性疟疾病例。疟疾发病会有什么临床症状呢?疟疾发作俗称“打摆子”,有寒颤、高热、出汗退热三个步骤。中国方案在疟疾防控工作中作出了卓越贡献,盖茨基金会也投入了大量资金,在全球消除疟疾进程中发挥了重要作用。

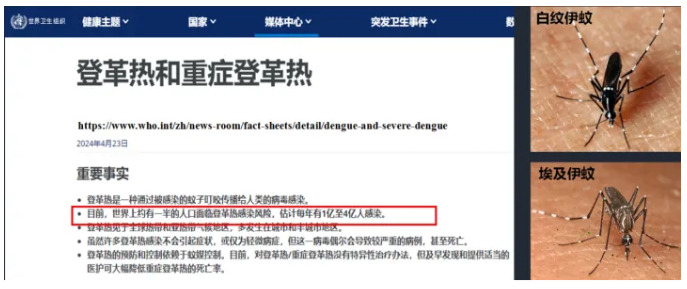

蚊子传播的第二大疾病是登革热,登革热每年在全球范围内也有一亿以上的病例。广州每年也有登革热感染病例,在社区宣传栏经常能看到消除积水、防治登革热的宣传海报,可见广州非常重视对登革热的防治工作。截至2024年7月19日的报道,广州11个区中已有9个区出现登革热本土病例或输入性病例,所以我们要从身边的小事做起,积极清除积水,防治登革热。

图中所示的花斑蚊(伊蚊),是我们熟知的登革热传播媒介。在中国主要是白纹伊蚊传播登革热,在南美洲、非洲等国家,埃及伊蚊是传播登革热的主要媒介。

大家看图中两只蚊子,你们能够分辨出雌蚊雄蚊吗?观察蚊子头部结构,左边雌蚊头部正中有一根针状结构,称为“喙”。雌蚊在叮咬吸血时,把这根针插入到宿主血管来吸血,同时唾液腺会分泌唾液注入到血管内,若唾液里携带了病原体,就可以传播疾病。所以,吸血就是雌蚊传播病原体的主要途径。

观察右边雄蚊的头部除了中间有一根针状结构,两边还有两把刷子。由于雄蚊喙退化,不足以切割皮肤,所以雄蚊不能吸血,只能靠吸食花蜜、植物汁液生存。

在实验室里我们用糖水饲喂雄蚊和雌蚊,所以维持蚊子的生存可以靠吸食糖水、花蜜。但是雌蚊还是需要吸血,卵巢才能发育,才能够产卵繁殖后代,若它不吸血就不能繁殖后代,所以只有雌蚊吸血传病,雄蚊不吸血就不传病。

图中可以看到,这两只蚊子的体色为黑色,根据头部的特征可以判断左边是雄蚊,右边是雌蚊。其胸背部还有一条白色的纵纹,所以被称为白纹伊蚊,俗称花斑蚊,是我国传播登革热的主要媒介。

蚊子的孳生地

雌蚊吸血后三天,其卵巢发育成熟,就会寻找水体去产卵。幼虫从卵里孵化出来,幼虫所孳生的水体被称为孳生地。图中的这些瓶瓶罐罐,如花盆、下水道,分别为不同属蚊子幼虫的孳生地。

图上所示的轮胎是伊蚊喜欢产卵的地方。当轮胎积水时,吸了血的雌蚊就会去产卵,甚至轮胎里的积水干燥后,卵还可以存活几个月。通过各国间轮胎贸易,轮胎里携带的蚊卵也随之扩散到全球各地,所以蚊子所携带的病原体也可以通过卵来进行远途扩散。

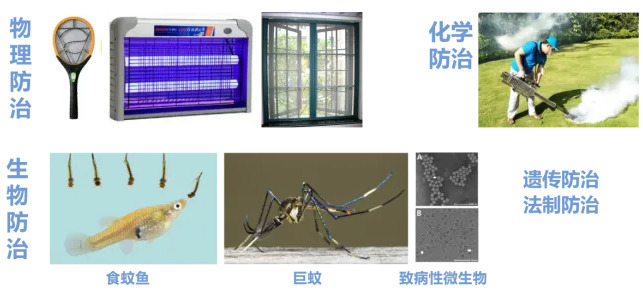

综上所述,我们知道防治蚊子最根本的方法是进行环境治理,清除积水可以彻底消除蚊子的孳生地。此外,居家使用纱门、纱窗、蚊帐防蚊,用电蚊拍灭蚊,这些都是物理防治蚊子的方法。

社区经常有消杀队伍喷洒杀虫剂,这是化学防治的方法。另外,我们在鱼缸里、花盆里、水生植物容器里养一些食蚊鱼,可以吞食蚊子的幼虫,这是一种生物防治方法,还有一些巨蚊的幼虫也可以捕食蚊子的幼虫。接下来,我将介绍我们团队如何应用“核武器”来控制蚊子。

昆虫不育技术(简称SIT)

中山大学在东莞松山湖高新技术产业开发区创建了蚊子工厂,每周生产几十万至上百万蚊子,当蚊子发育到蛹或成蚊阶段会被进行辐射处理,射线破坏蚊子的生殖器官,雄蚊不能产生正常的精子,这种雄蚊被称为“绝育雄蚊”。

我们把绝育雄蚊释放到野外,虽然雄蚊精子没有活力,但仍然可以跟野外的雌蚊交配,当雌蚊产卵时,由于没有正常的精子授精,蚊卵不能正常发育。通过持续释放绝育雄蚊,就能使野外的蚊子数量越来越少,这种控制蚊子种群密度的方法称为“昆虫不育技术”。

昆虫不育技术简称“SIT”,它首先被成功应用于农业害虫的控制。上个世纪50年代,大量螺旋蝇侵袭美洲,其幼虫能侵蚀动物机体,造成畜牧业大量的经济损失。对此,美国农业部科学家提出,用昆虫不育技术防治螺旋蝇。通过对雄蝇进行辐射,再释放绝育雄蝇,跟野外的雌蝇交配,从而成功控制螺旋蝇的数量。通过从北美洲一直到中美洲的“地毯式”释放,彻底根除了当地的螺旋蝇。

其他国家也应用类似方法来控制不同的农业害虫。在中国,我们使用昆虫不育技术来控制登革热媒介——伊蚊。2014年,广州登革热疫情非常严重,全国有超过四万登革热病例。鉴于登革热防控需要,我们团队通过控制登革热媒介,减少登革热传播风险。所以,在中山大学的东莞研究院-松山湖开发区,我们建设了蚊子工厂,每周生产大量绝育雄蚊来控制野外伊蚊。

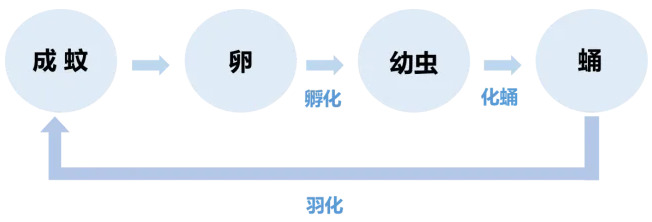

在了解蚊子工厂的生产流程前,我们先了解一下蚊子的生长发育过程。蚊子的一生包括成蚊、卵、幼虫和蛹等阶段。

视频中,我们可以看到蚊卵在水中会孵出幼虫,幼虫有四个龄期,从不到两毫米一直长到十几毫米,它们生长得越来越粗壮。每一个龄期的转变都需要经历蜕皮这个阶段。经历了1龄、2龄、3龄、4龄幼虫阶段后,4龄幼虫再进行一次蜕皮就能化为蚊蛹,我们可以看到化蛹的过程,4龄幼虫的表皮慢慢褪去,就形成了蛹,其形态有点像蝌蚪。

蛹不进食,但它可以活跃地游动。蛹再经过两天的发育后能羽化为成蚊。我们可以根据它头部没有两把刷子但有明显的喙的特征分辨出来这是羽化的雌蚊。

我们再看雄蚊羽化的过程,也是蛹皮褪去后,成蚊展翼飞出。新羽化的雌蚊经过一两天的发育、交配,就需要吸血,再寻找水体产卵。26-27度,75%湿度时,蚊子需要7天左右完成一代的发育。如果天气热,蚊子发育的周期就会缩短,所以天气越热,蚊子的数量越多。温度越低蚊子的活动频率就会下降。

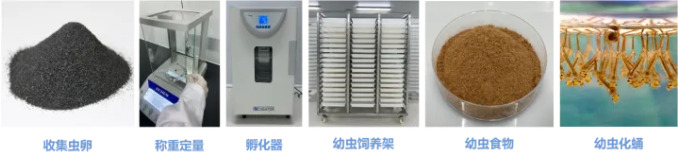

那么我们在工厂里,如何短时间、大规模地生产蚊子呢?首先我们要收集大量的蚊卵,我们把蚊卵一次性放在孵化液中,等它孵出幼虫后,我们再将幼虫放入有多层托盘的幼虫饲养架中,并加入幼虫的食物。你们知道幼虫的食物是什么吗?它由多种成分组成,有酵母、牛肝粉等成分。在这些有机物质饲养下,幼虫将经过4个龄期的发育化蛹。

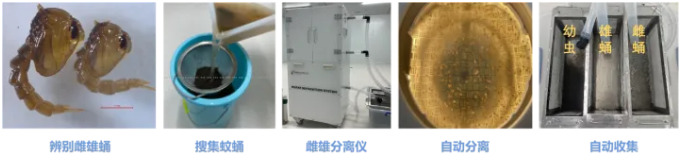

雌蛹和雄蛹的大小不同,形态不同。但在幼虫阶段,我们不能通过肉眼鉴别雌雄,只能通过基因检测的方法区分。在蛹阶段,雄蛹较小,雌蛹较大。我们根据雌雄蚊蛹的胸部尺寸,设计了雌雄分离仪,分离仪里的网筛直径可以让小的雄蛹通过,大的雌蛹则被截留在上面,通过这种物理方法可以把雌蛹和雄蛹分开。

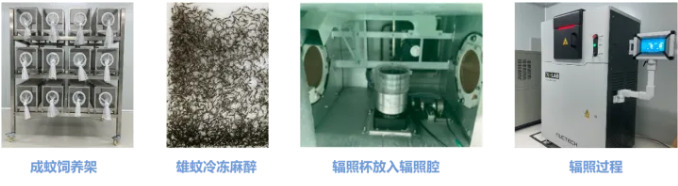

将雌雄分离后的蛹分别放入不同蚊笼中,待其羽化为成蚊。将羽化后的成蚊放到冷库冻晕,再置于辐照仪中辐照。辐照仪内腔中间有辐照杯,用于放置蚊子,两侧圆形的区域内置X射线发生器,X射线从两侧发出,配合中间辐照杯底座的转动,可以使蚊子均匀受到辐照,也就是说,每一只蚊子受到辐射的剂量几乎相等。

这是辐照仪的外观,开启电源时可以发出X射线,关闭电源时X射线就会停止产生。因为辐照仪防护门含有铅板成分,可以阻挡射线的穿透,所以辐照仪工作时关上防护门是安全的。我们在医院里做CT、X射线检查时也能看到电离辐射的警示标志,当我们看到这个标志的时候,就要警惕不要暴露在辐射源,或穿适当的防护装备保护我们的健康。

我们把绝育雄蚊运送至野外,因为野外既有雄蚊,又有雌蚊,所以绝育雄蚊需要跟野外的雄蚊竞争野外的雌蚊,相当于“间谍”、“卧底”。绝育雄蚊在冷冻的状态下被运输到野外后,再在常温下投放,等温度升高,蚊子就会复苏,自行飞出来,这就完成了绝育雄蚊的释放。

检测应用SIT防制伊蚊的效果

在长期释放过程中,我们需要评价昆虫不育技术防治伊蚊的效果。对此,我们采用三种方法去综合评价,分别是诱卵器、成蚊诱捕器、人诱法。

第一种方法是用诱卵器收集蚊卵。诱卵器由杯子和杯盖组成,杯子里面有水和滤纸,杯盖上有三个圆孔。在野外,吸饱血的雌蚊可以飞进诱卵器来产卵,雌蚊产的卵会聚集在滤纸上。我们通过对滤纸上卵的数量进行计数,与释放前、以及没有释放的地区相比,蚊子卵的数量是否减少,以及蚊卵孵出幼虫的比例是否减少。孵出幼虫的卵是不完整的,卵盖会打开,所以我们可以根据卵的形态是否完整判断蚊卵是否孵化,以此来计算孵化率。

第二种方法是用成蚊诱捕器捕获成蚊。成蚊诱捕器是一个有黑白两种颜色的圆柱形装置,中间有黑色配件,外面有白色防水外罩,里面有一个小电风扇,还有一些引诱剂。当蚊子被引诱过来,从诱捕器的顶端进入后,由于内部风扇的转动吸引,它们就飞不出去了。为什么这个装置是黑白两色的呢?因为蚊子的视觉不发达,黑白颜色对比度强的装置对蚊子有吸引力,而且蚊子触角的轮毛上有一些化学感受器,能感受到人体或引诱剂挥发出的一些化学物质来进行精确定位。

第三种方法是人诱法。工作人员或志愿者在野外站立15分钟左右,用吸蚊器将前来叮咬的蚊子捕捉计数。

通过这三种方法,我们就可以科学评价昆虫不育技术防治伊蚊的效果。

这种生物防治蚊虫的方法成功应用于南沙的岛屿。在局部区域,野外白纹伊蚊雌蚊减少了90%以上,叮咬率也下降了90%以上,也就是说,我们的防治方法获得了显著成效。

科学技术是为“人”所用的工具,核技术也能用来创造和平,希望我们不要谈“核”色变。

好,谢谢大家!

来源:南沙区科协