从“远航与归航——海上丝绸之路文化名片广彩的前世今生”展览中了解到,广州彩瓷始于明代的广州三彩,到清代发展为五彩,并在乾隆年间逐步形成独特的艺术风格,至今已有300多年的历史。

到一口通商时期的乾隆年间,广彩达到鼎盛。清乾隆年间,为了给欧洲各国加工彩绘瓷器,当地商人将江西景德镇的白瓷器运到广州,仿西洋画彩绘后再售给外商。广州十三行商开办时已设专营广彩出口的瓷庄和洋行。史料记载,美国旅行者William Hickey 于1796年(乾隆三十四年)参观广州珠江南岸的广彩加工工场,曾描述:“在一间长厅里,约二百人正忙着描绘瓷器上的图案,并润饰各种装饰,有老年工人,也有六七岁的童工。”

相传,乾隆时期,两个景德镇人杨快和曹焜来到广州,杨快懂造瓷,曹焜会烧窖。只见大量陶瓷从景德镇运至此出口,他们灵机一动,与其将瓷胎画好远道运来,不如把空白瓷胎运到广州再绘制,节省成本。于是,他们从景德镇请来匠人,在本地招聘工人,开始生产彩瓷。杨快也被广彩人尊称为鼻祖,每年农历8月初4被定为“师傅诞”,广彩艺人在这一天拜祭、收徒。

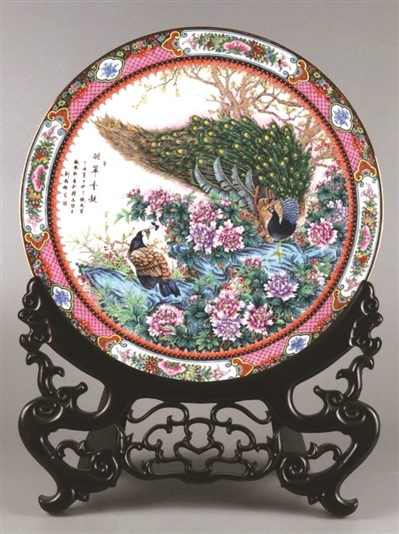

广彩发展初期属于来“料”加工——按洋人的要求定做,颜料是他们带来的珐琅颜料。在乾隆、嘉庆时期,广彩已显现出特有的风格,并得到社会上的承认。这一时期主要使用了广州所制的西洋红、鹤春色、茄色、粉绿等,广彩也变得更多姿多彩。在画面方面,除参考传统绘画瓷外,多仿照西洋画法,或来样加工,时间长了就形成了广彩的风格。如麻色就是其特有的一种颜色,是用红与黑两种色配成的深赭石色,多用于外销瓷器上。

清代雍正年间,广彩瓷上的人物形象以马背上民族为主,人物清瘦,五官突出,仕女发髻较高;到了乾隆年间,民族融合在人物形象上体现出来,出现了国字脸。这两个时期人物的水袖、衣纹刻画精细,且经过多次上色,有厚度。相对而言,早期的广彩颜料更鲜艳,彩绘效果也更有层次感。更重要的是,早期的定制款很有特色,题材丰富多彩,特别能体现中外文化的交流碰撞。如乾隆年间销往欧洲的“广彩锦地描金风景人物纹大碗”,绘制的是英国皇室贵族的狩猎图——西洋大城堡,两百多只猎犬,还有策马奔腾的洋人。而“广彩青花开光人物铺首盖瓶”,瓶肚上绘制的是满族人的家居生活,靠近瓶颈处则用开光形式绘制了西人的送别场景,可谓中西合璧。

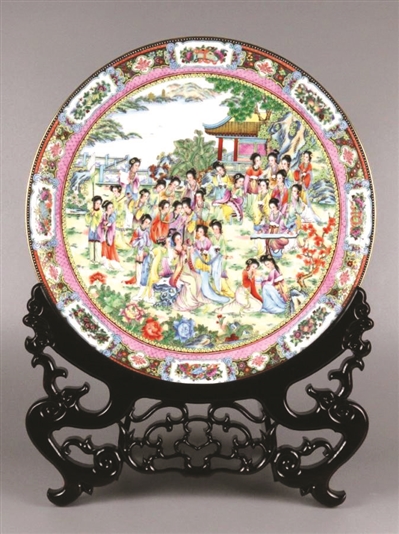

到嘉庆以后,广彩瓷上的人物形象就比较单一,但色彩和整体效果还比较好。道光以后至清末,色彩以大红大绿为主,人物较平面化。此次展览展出的清代嘉庆至道光年间的“广彩开光人物对瓶”也独具特色。每只瓶子上各有80个人物,描绘的是清朝一品大员为母亲祝寿的场面。瓶子的一面画着大官和他的母亲,以及众女眷,贵妇们身披金坎肩,手持玉如意;另一面则画着账房先生在称金子,周围是排队呈上礼金的来客。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号