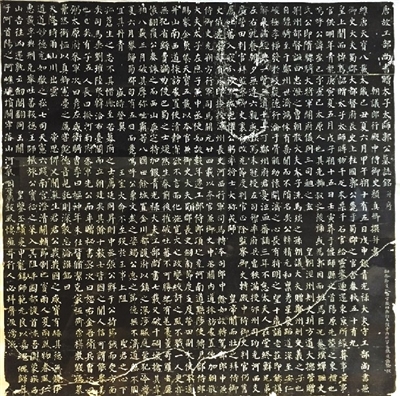

由西汉南越王博物馆与中国文字博物馆共同主办、广东革命历史博物馆支持的《中国文字展》在西汉南越王博物馆展出,展至3月29日。本次展览分为“镂于金石 书于竹帛”“汉魏风骨 晋唐法度”“宋元意趣 明清流长”三部分,共展出150件(套)文物及辅助展品,包含陶符、甲骨文、金文、篆文、隶书等多种文字形式,依托陶器、甲骨、青铜器、纸本等多种文字载质,以多个角度展现中国文字经久不衰的魅力。

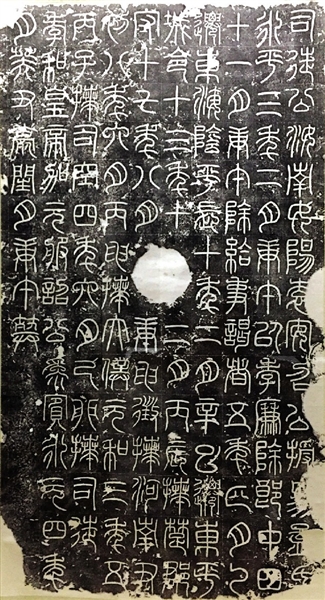

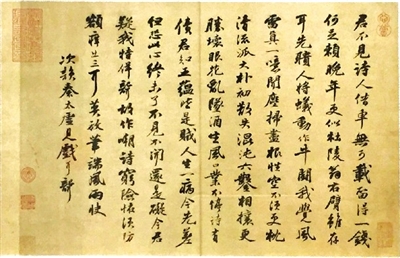

文字的出现,是人类进入文明社会的主要标志之一。中国文字经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书等各种字体发展阶段,字体及书写材料的不断演变,是中华民族的变革与开放精神的缩影。在漫长的岁月中,它们曾经记录了汉唐盛世的磅礴气象,也曾随着同域外民族的文化交往而被远播海外。《中国文字展》与大家一起探索中国文字的奥秘,感受中华民族秉持的变革与开放的精神,领略上下五千年的华夏神韵。

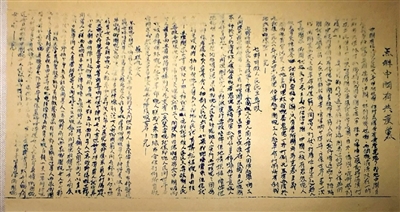

广东有粤方言、客家方言、闽方言三大方言区,每种方言又有很多分支,且大部分与官话差异很大,加上各类少数民族语言存在,使广东成为语言最复杂的地区之一。先秦时期,楚方言和吴越方言已通过不同途径进入岭南,因而在今粤方言中,许多词义与楚方言或吴越方言接近乃至相同。直到魏晋南北朝时期,粤方言开始形成。到了宋代,粤方言已经和今天区别不大了。广东客家方言大体定型于两宋,闽方言在广东约定型于唐代。无论是在广东“下南洋”的人们与亲人间的往来书信,还是近现代革命党人的宣传资料上,都清晰地保留了粤语的方言特色,展现了岭南文化的生机与活力。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号