《流浪地球》大火,作为一部“硬科幻”电影,《流浪地球》中的诸多科幻创意并非凭空捏造,很大程度上都是来自于已有的科学原理和实际应用了的科学技术。而片中出现的各种细节考究、贴近于现实的设施装备,其实在我们的生活中也都可以找出原型。

《流浪地球》中的科学原理

1.引力弹弓效应

引力弹弓是利用行星的重力场来给太空探测船加速,将它甩向下一个目标,也就是把行星当作“引力助推器”。利用引力弹弓使我们能探测冥王星以内的所有行星。在航天动力学和宇宙空间动力学中,所谓的引力助推(也被称为引力弹弓效应或绕行星变轨)是利用行星或其他天体的相对运动和引力改变飞行器的轨道和速度,以此来节省燃料、时间和计划成本。

引力助推既可用于加速飞行器,也能用于降低飞行器速度。

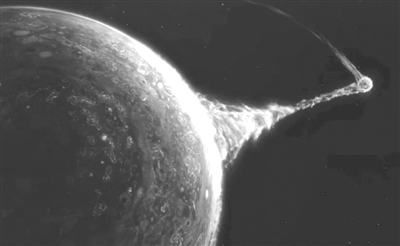

影片中人类给地球安装上万座巨大的重元素聚变发动机,它们被称作行星发动机,推动地球逃离年迈的太阳,飞往最近的恒星——比邻星。但地球是个庞然大物,平均半径6371公里,质量超过59万亿亿吨。要让它飞往比邻星,需要脱离太阳引力,只靠人造的发动机还不够,于是电影里让它借助木星的“引力弹弓”。

木星体积大约是地球的1300倍,当地球靠近木星时,会被其强大的引力吸引,从而加快行进速度。由于木星也在绕太阳公转,在天体的互相影响中,最后地球会被木星像抛球一般抛出去,从而达到脱离太阳系所需速度。

苏联在1959年发射的“月球3号”探测器就利用了引力弹弓效应。首个进入星际空间的人类探测器“旅行者1号”在飞离太阳系前,也曾多次借助引力弹弓效应;“帕克”太阳探测器也7次借助金星的“引力弹弓”而逐渐逼近太阳,最终成为史上最靠近太阳的航天器。

2.洛希极限

影片中,地球由于接近洛希极限,导致行星发动机发生故障,地球即将解体坠入木星,人类面临灭顶之灾。

这里提到的洛希极限是指天文学中一个特殊的距离,如果一个天体与另一个天体离得太近,以至于后者的潮汐力可以将前者撕碎,这个距离就被称作洛希极限。这个距离极限值是由法国天文学家洛希首先计算出的,因此称为洛希极限。

洛希极限常用于行星和环绕它的卫星。有些天然和人工的卫星,尽管它们在它们所环绕的星体的洛希极限内,却不至成碎片,因为它们除了引力外,还受到其他的力。一些内部引力较弱的物体,例如彗星,可能在经过洛希极限内时化成碎片。如苏梅克-列维9号彗星在1992年经过木星时就被分成了碎片,1994年才缓缓落在木星上。

3.重核聚变

影片中,为了推动地球离开太阳系,人类建造了1万多座行星发动机,高达11000多米,每台可产生150亿吨的推力,但所用的燃料只是石头,石头怎么能当燃料?其实使用的原理是“重核聚变”,即把石头中所包含的元素进行核聚变反应,从而释放出巨大的能量,推动地球飞出太阳系。重元素聚变并不是空想。在宇宙深处有不少恒星“巨无霸”,内部就在进行着重元素聚变。

目前人类已经实现的聚变是氢弹,它利用氢同位素聚变释放出能量,有巨大的威力。但氢弹的能量是爆炸式释放,目前人类还不能实现可控核聚变,即让聚变产生的能量平稳输出,一些相关装置还处于实验阶段。

现实地球已有的各种黑科技

1.领航员空间站

在电影中,领航员空间站承担了全球通信、信息存储、开辟道路等各项使命,成为地球上全人类的中枢平台和未来希望。

在现实中,目前还没有如影片中规模那么大的空间站,目前的空间站是一种在近地轨道长时间运行,可供多名航天员在其中生活工作和巡访的载人航天器。小型的空间站可一次发射完成,较大型的可分批发射组件,在太空中组装成为整体。在空间站中要有人能够生活的一切设施,不再返回地球。

我国目前也在紧锣密鼓打造属于我们自己的空间站,航天科技主导研发制造的中国“天宫”空间站,建成后将成为我国长期在轨稳定运行的国家太空实验室,国际科技合作交流的重要平台。

2.地下城

在电影中,没有了太阳光照,地球的气温急剧下降,人类只能依靠地球本身的热量。地核温度高达6000℃,地下拥有丰富的地热资源。因此,人类转入地下5000米的地下城。

在现实,由中国建筑承建的武汉光谷中心城正在建设3层的地下空间,空间之间互相连通,总建筑面积51.6万平方米,相当于72个足球场,建成后将成为全球规模最大的单个地下空间项目。据了解,地下空间建成后将形成交通、购物、办公、娱乐、文化等设施齐全的地下城市,居住人口达40万。地下城包括下沉式广场,种植有花木,设置有喷泉等设施。另外还有4条地铁、地下走廊、2000个停车位、长23.5公里的综合管廊……市民不出地下空间,也能享受舒适生活。

3.救援队机甲

电影中的救援队员,穿戴了非常先进的机甲,不仅可搭载通信器材、武器等多种装备,而且“力大无穷”。这种机器与人类的结合通常被我们称为机甲,但它的专业术语叫外骨骼机器人。外骨骼的定义来源于动物,即外部的骨骼,用于支撑和保护动物,人类是“内骨骼”生物,借助这些外骨骼机器人能够增强人类的能力。

现实中,穿戴式外骨骼助力机器人已经研发并得到应用,1960年最早的外骨骼项目来源于美国军方的增强型军用装甲,同期康奈尔大学的研究者也开始研究人体增强的概念。外骨骼很早就开始研发,除了军事应用,其实外骨骼机器人的应用还更多的出现在医疗中,为许多残疾人的生活提供了极大的便利。

除了空间站、地下城、外骨骼机器人,在片中我们还能看到许多现在已有的科技,如全息影像、人工智能机器人、自动语言翻译器,这些技术在影片中已经发展得非常成熟,虽然现实中我们已经能从各种新闻中看到这类技术,但对普通人来说,还不能称得上实际应用,但相信随着科技的发展,这些黑科技也会像影片中一样,为所有人所应用。

粤公网安备 44010402002003号

粤公网安备 44010402002003号